1973년, 대한민국과 일본은 국가의 혈관이라 할 수 있는 전력망을 두고 서로 다른 선택을 합니다. 당시 일본은 "110V를 유지하자"고 결정했고, 한국은 "32년이 걸려도 220V로 바꾸자"는 무모해 보이는 도전을 선택했습니다.

당시 일본은 세계 경제 2위의 대국이었고 우리는 가난한 개발도상국이었습니다. 일본은 자신들의 선택이 '안전하고 경제적'이라 믿었습니다. 하지만 50년이 지난 지금, 그 작은 콘센트 구멍의 차이가 두 나라의 운명을 어떻게 갈라놓았는지 아십니까? 오늘 이야기는 단순한 전기 이야기가 아닙니다. 한 국가의 리더십이 미래를 위해 어떤 결단을 내려야 하는지, 그리고 그 선택이 우리 삶을 어떻게 바꾸어 놓았는지에 대한 거대한 역사적 드라마를 담고 있습니다.

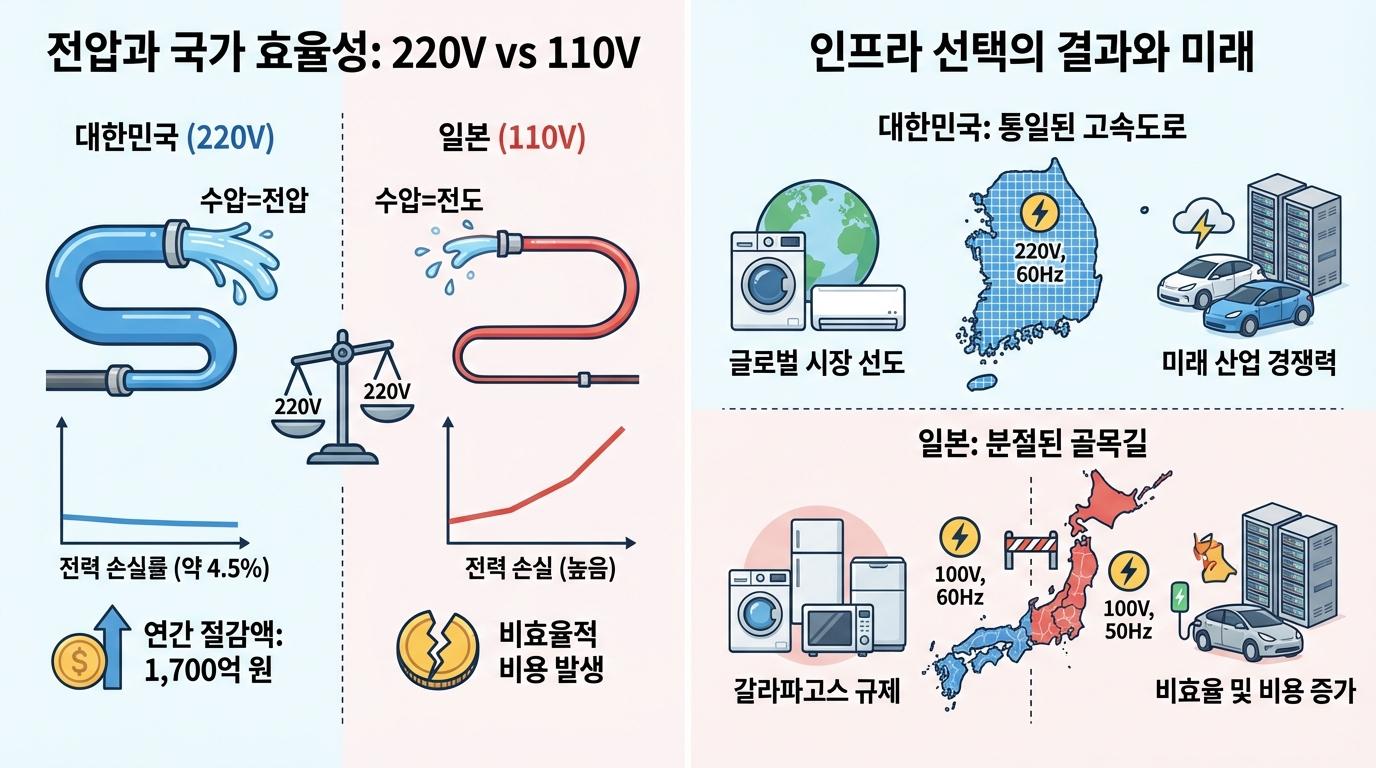

작은 콘센트 구멍이 숨긴 과학: 전압이 결정하는 국가의 효율성

우리가 일상에서 사용하는 전기에는 물리학의 법칙이 고스란히 적용됩니다. 흔히 전기를 물에 비유하는데, 이때 전압은 수압이고 전류는 물의 양에 해당합니다. 일본이 선택한 110V는 수압이 약한 호스와 같고, 한국이 선택한 220V는 수압이 강력한 소방 호스와 같습니다.

여기서 중요한 물리학적 원리가 작용합니다. 같은 양의 물(전력)을 보내려면 수압(전압)이 낮을수록 호스(전선)가 굵어야 합니다. 전력이 이동할 때 발생하는 손실은 더욱 결정적입니다. 전력 손실은 전류의 제곱에 비례합니다. 즉, 전압이 절반이면 전류는 두 배가 필요하며, 이로 인해 발생하는 손실은 무려 네 배로 폭증합니다.

당시 일본은 '저전압이 구리가 덜 든다'는 잘못된 상식을 믿었습니다. 그러나 실상은 정반대였습니다. 낮은 전압으로 많은 전류를 흘려보내려니 더 굵은 전선이 필요했고, 송전 과정에서 공중으로 사라지는 전기, 즉 막대한 국가적 손실이 기하급수적으로 늘어난 것입니다. 현재 한국은 세계 최고 수준인 4.5%대의 송배전 손실률을 자랑합니다. 반면 일본은 콘센트에 플러그를 꽂는 순간부터 보이지 않는 '비효율 세금'을 내고 있는 셈입니다. 이러한 물리적 차이가 장기적으로 국가 경제에 얼마나 큰 영향을 미 미치는지 보여주는 명확한 사례입니다.

32년간의 불편을 감수한 위대한 여정: 미래를 위한 투자

한국의 승압 사업은 1973년부터 2005년까지 무려 32년이라는 긴 시간 동안 진행되었습니다. 이 프로젝트에 투입된 예산만 해도 당시 경제 규모를 생각하면 엄청난 금액인 1조 4천억 원에 달하며, 동원된 인력은 연인원 757만 명에 달했습니다. 이는 국가의 명운을 건 대규모 투자였습니다.

많은 분들이 기억하실 겁니다. 과거 우리 집 한구석에서 웅웅거리며 열을 내뿜던 '도란스', 즉 강압기를 말입니다. 110V 가전제품을 사용하기 위해 썼던 이 불편한 기계는 220V 승압이라는 과도기의 상징이었습니다. 정부는 국민의 불편을 감수하고, 막대한 비용을 들여 전국의 모든 전봇대와 가정의 두꺼비집을 뜯어고쳤습니다. 이는 단군 이래 최대의 리모델링이라 불릴 만한 대장정이었지요.

왜 이러한 불편과 막대한 투자를 감수했을까요? 바로 미래를 보았기 때문입니다. 이 1.4조 원의 투자는 현재 매년 1,700억 원의 전력 손실 절감액으로 돌아오고 있습니다. 투자 원금은 이미 수십 배로 회수되었고, 우리는 세계에서 가장 질 좋은 전기를 가장 효율적으로 사용하는 나라가 되었습니다. 미국 에디슨 전기 협회가 한국전력에 대상을 수여한 것은 결코 우연이 아닙니다. 이는 불편을 감수하고 미래를 내다본 용기 있는 결단이 얼마나 큰 보상으로 돌아오는지를 보여주는 명백한 증거입니다.

매몰 비용의 덫에 갇힌 이웃 나라: 100조 원의 기회비용

반면 일본은 '경로 의존성'의 덫에 걸려들었습니다. 이미 깔려 있는 100V 인프라가 아깝고, 당장의 교체 비용이 부담스러워 변화를 거부했습니다. 경제학에서는 이를 '매몰 비용(Sunk Cost)'이라고 부르는데, 이미 지불하여 회수할 수 없는 비용 때문에 합리적인 의사결정을 방해받는 현상입니다.

더욱 심각한 것은 주파수 문제입니다. 일본은 관동(도쿄) 지역은 50Hz, 관서(오사카) 지역은 60Hz를 사용합니다. 이는 마치 서울에서 부산으로 가는 기차 선로의 폭이 대전에서 바뀌어 기차를 갈아타야만 물류가 이동할 수 있는 것과 같은 비효율을 초래합니다. 2011년 동일본 대지진 당시 서쪽에는 전기가 남아돌았지만, 주파수가 달라 동쪽으로 전력을 보낼 수 없어 도쿄가 정전되는 사태는 이 비효율의 극치를 보여주는 비극적인 사례입니다.

지금 일본이 전력망을 한국처럼 통일하려면 100조 원이 필요하다고 합니다. 이는 한국이 쓴 돈의 70배가 넘는 금액입니다. 하지만 돈이 있어도 사실상 불가능합니다. 이미 너무 많은 기기와 건물이 낡은 저전압, 이중 주파수 시스템에 뿌리내리고 있기 때문입니다.

이러한 '갈라파고스 규제'는 일본 가전 산업의 몰락을 가속화했습니다. 일본 기업들은 내수용 100V 제품과 수출용 200V 제품을 따로 만들어야 하는 이중고를 겪었습니다. 반면 삼성과 LG는 220V를 기반으로 강력한 모터 성능을 가진 세탁기와 에어컨을 개발했고, 이 표준 하나로 전 세계 시장을 휩쓸 수 있었습니다. 220V라는 고속도로를 깐 한국 위에서 우리 기업들은 스포츠카처럼 질주했지만, 일본 기업들은 좁은 골목길에 갇혀버린 형국이 된 것입니다.

다가올 미래 산업의 승패: 콘센트가 가르는 국가 경쟁력

이러한 전력 인프라의 격차는 다가올 미래 산업에서 더욱 잔인하게 벌어질 것입니다. 예를 들어 전기차 충전을 생각해 보십시오. 한국은 가정용 220V 콘센트로도 어느 정도 충전이 가능하며, 별도 공사 또한 비교적 쉽습니다. 하지만 일본의 100V 전압으로는 전기차를 충전하는 데 24시간이 넘게 걸리는 비효율을 감수해야 합니다. 급속 충전 인프라를 깔려고 해도 기본적인 배전망 공사부터 다시 시작해야 하는 근본적인 문제가 있습니다.

AI 시대의 핵심 인프라인 데이터 센터도 마찬가지입니다. 전기를 엄청나게 소비하는 '전기 먹는 하마'인 데이터 센터는 효율적인 전력 공급이 생명입니다. 글로벌 빅테크 기업들이 아시아 거점을 고려할 때, 전력 효율이 낮고 주파수마저 쪼개진 일본보다 안정적이고 효율적인 220V 전력망을 갖춘 한국을 선호하는 것은 당연한 이치입니다. 미래 산업의 주도권이 전력 인프라의 효율성에 크게 좌우될 수 있다는 점을 시사하는 대목입니다.

우리가 오늘 무심코 꽂는 콘센트, 그 두 개의 구멍에는 50년 전 리더들의 결단과 수많은 기술자의 땀이 서려 있습니다. 당장의 편안함 대신 미래를 위한 불편함을 선택했던 그 용기가 오늘날 삼성전자와 LG전자를 있게 했고, 우리가 누리는 저렴하고 질 좋은 전기 혜택을 만들었습니다. 국가의 인프라는 하루아침에 만들어지지 않습니다. 그리고 한 번 잘못 꿰어진 단추를 다시 끼우는 데는 상상할 수 없는 비용이 듭니다. 1.4조 원으로 끝낸 한국과 100조 원을 줘도 해결 못 하는 일본. 이것이 바로 국가 시스템을 대하는 태도의 차이가 만든 50년 후의 성적표입니다.

댓글 0개