“우리는 세상을 직접 보는 것이 아닙니다.

우리는 세상이 무엇인지 읽는 방식으로 존재합니다.”

이 한마디가 움베르토 에코를 설명하는 데 가장 적절한 문장일지도 모릅니다.

움베르토 에코는 철학자이자 기호학자이며, 언론인이자 소설가입니다. 하지만 그는 단 하나의 분야에 정체되지 않았습니다. 텍스트의 해석에서부터 신화와 역사, 미디어 이론, 현대 사회의 언어까지… 에코는 이 모든 것을 연결하며 ‘지식을 해석하는 방법’ 자체를 사유한 사람이었습니다. 단순한 앎이 아닌, ‘앎을 어떻게 구성하는가’를 고민한 구루. 바로 에코입니다.

해석이란, 하나의 방식이 아닌 수천 가지의 가능성이다

움베르토 에코의 세계관은 철저하게 ‘기호’의 세계 위에 놓여 있습니다. 그는 모든 사물과 사건, 말과 행동이 하나의 ‘기호’라고 보았습니다. 그리고 그 기호는 고정된 의미를 갖는 것이 아니라, 해석자의 경험과 관점에 따라 끊임없이 열리는 문처럼 작동한다고 말했죠.

이러한 사유는 《열린 작품》이라는 저서에서 구체적으로 드러납니다. 에코는 예술작품, 문학작품은 정답을 제시하는 것이 아니라 ‘해석의 여백’을 제공해야 한다고 주장합니다. 창작자는 문을 만들고, 독자는 그 문을 여는 방식으로 작품에 참여합니다. 독자는 수동적 수신자가 아니라, 의미를 함께 창조하는 공동 제작자입니다.

이런 태도는 단지 예술에만 국한된 것이 아닙니다. 그는 세상의 모든 텍스트—정치, 종교, 미디어, 뉴스, 일상 언어까지—가 해석을 통해 다시 태어난다고 말했습니다. 그리고 이 해석이야말로 인간 사회를 움직이는 핵심 동력이라고 보았습니다.

<장미의 이름>, 세계관이 숨 쉬는 소설

움베르토 에코의 대표작이자 세계적인 베스트셀러인 《장미의 이름》은 중세 수도원에서 벌어진 연쇄 살인사건을 중심으로 전개되는 미스터리 소설입니다. 그러나 이 책을 단순한 추리물로 읽는다면 에코가 진짜 하려던 말을 놓치게 됩니다.

소설은 기독교 신학의 이단 논쟁, 고전 철학의 해석 차이, 권력과 지식의 관계, 도서관의 은유 등을 섬세하게 엮어내며, ‘누가 진리를 규정하는가’에 대한 철학적 질문을 던집니다. 에코는 독자가 그 미로 같은 서사를 헤쳐나가며 스스로 해석의 주체가 되기를 바랐습니다.

그에게 소설은 하나의 실험실이었습니다. 철학과 문학이 만나고, 역사와 현재가 충돌하며, 독자가 능동적으로 사유하는 ‘장소’를 만들어내는 공간이었죠. 《장미의 이름》은 바로 그 실험의 정점이라 할 수 있습니다.

해석의 자유와 해석의 윤리 사이

흥미로운 점은, 에코가 해석의 자유를 누구보다 옹호하면서도 무한한 해석이 곧 정당한 해석이 아님을 분명히 했다는 것입니다. 그는 “텍스트는 열려 있지만, 모든 해석이 옳은 것은 아니다”라고 말했습니다. 해석은 가능성의 문제이기도 하지만, 동시에 윤리의 문제이기도 합니다.

그는 이를 “해석의 책임”이라고 불렀습니다. 우리가 뉴스 한 줄을 읽고, 타인의 말을 듣고, 책을 넘기는 그 순간에도 우리는 해석을 하고 있습니다. 그런데 그 해석이 만약 악의적으로 왜곡되거나, 무지를 기반으로 한다면 그것은 단순한 의견이 아니라 사회적 폭력이 될 수 있습니다.

에코는 ‘읽는 법’을 가르치는 사상가였습니다. 그리고 그 읽기의 마지막 문턱에는 언제나 윤리적 성찰이 자리하고 있었습니다.

오늘날 에코를 읽는다는 것

디지털 미디어가 넘쳐나고, 정보가 사실과 가짜를 넘나드는 이 시대에 우리는 에코의 시선이 더욱 절실해진 것을 느낍니다. 그가 남긴 텍스트들은 단지 인문학적 유산이 아니라, 현대사회를 해석하는 지적 도구입니다.

에코는 말했습니다.

“책은 독자가 올 때까지 잠들어 있다. 독자가 그것을 열어야만 살아난다.”

그의 책이 지금 다시 깨어나야 할 시간입니다. 단지 그의 글을 ‘읽는 것’이 아니라, 그의 방식으로 세상을 읽는 태도를 다시 배우는 것이야말로, 움베르토 에코를 진정으로 만나는 길일 것입니다.

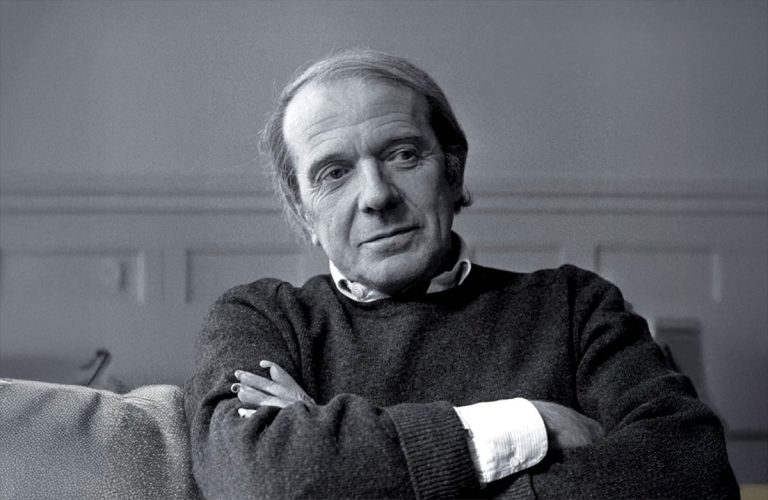

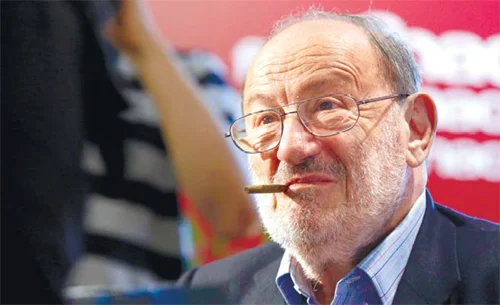

움베르토 에코

그는 문학과 철학, 기호학과 대중문화의 경계를 넘나든, 지식의 다중우주를 여행한 사유의 연금술사였습니다.

1932년 이탈리아 알레산드리아에서 태어난 그는 중세 철학과 신학을 공부하며 지적 여정을 시작했고, 생애 마지막까지 ‘세상을 어떻게 읽을 것인가’를 고민했습니다. 그의 저서와 강의, 대중적 발언들은 언제나 단 하나의 질문으로 연결됩니다. “우리는 세계를 어떻게 이해하는가?” 이 질문은 곧, 인간이 언어를 사용하고 상징을 해석하며 살아간다는 사실을 전제로 한 것입니다. 에코에게 있어 인간이란 ‘생각하는 존재’ 이전에, ‘읽는 존재’였습니다.