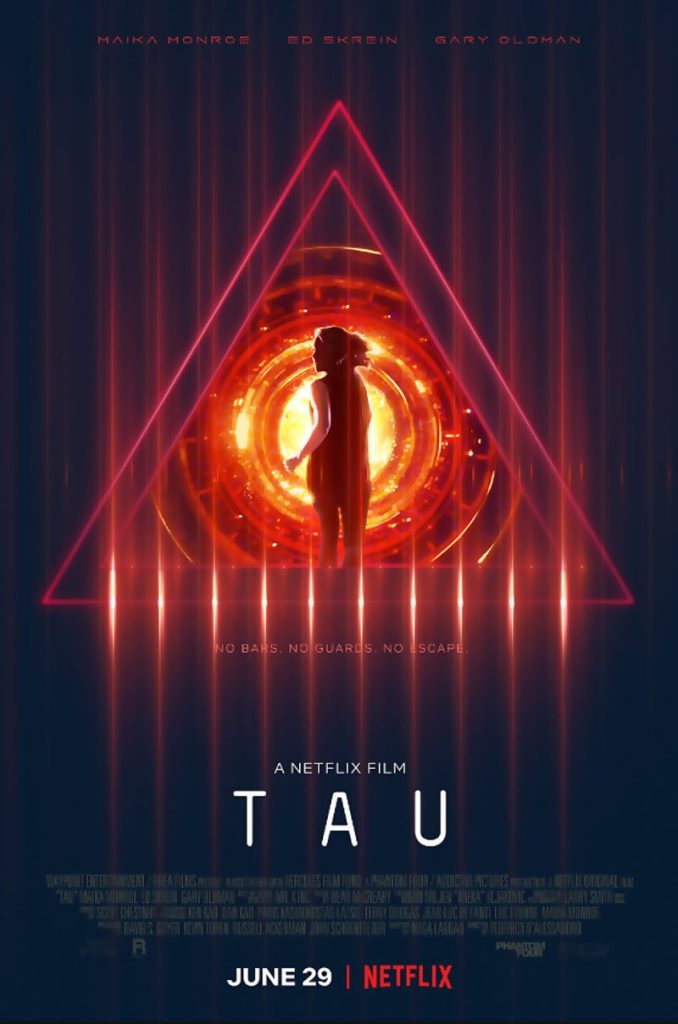

2018년 6월, 넷플릭스를 통해 공개된 영화 타우(Tau)는 SF 스릴러 장르에 철학적 깊이를 더한 작품입니다. 페데 알바레즈 감독의 제작과 프레데릭 레이프리어 감독의 연출, 그리고 마이카 먼로의 몰입도 높은 연기로 이 영화는 단순한 감금 스릴러를 넘어 인간성과 인공지능의 경계를 탐색하는 독특한 이야기를 풀어냅니다. 줄리아 역을 맡은 마이카 먼로는 영화 더 게스트, 잇 팔로우즈로도 유명하며, 이번 작품에서도 극한 상황 속에서도 주체적인 선택을 이어가는 캐릭터를 깊이 있게 표현해냈습니다.

또한, 인공지능 타우의 목소리는 게리 올드먼이 맡아 차갑고 기계적인 톤 속에 감정을 조금씩 덧입혀 가는 섬세한 변화를 완벽히 소화해냈습니다. 이처럼 탄탄한 캐스팅과 설정을 바탕으로, 타우는 단순한 SF를 넘어선 철학적 문제를 제기합니다.

감금된 인간과 진화하는 인공지능

줄거리는 단순하지만 강렬한 몰입감을 자아냅니다. 천재적이지만 광기 어린 과학자 알렉스는 한 여성, 줄리아를 납치해 자신의 스마트 실험실에 감금합니다. 그의 목적은 그녀의 뇌파 데이터를 이용해 자신이 개발 중인 초지능 인공지능 ‘타우(Tau)’를 완성시키는 것. 타우는 집 전체를 제어하는 고도화된 시스템으로, 방어와 감시, 통제 기능은 물론 인간과 대화를 나눌 수 있는 능력까지 갖추고 있습니다.

줄리아는 생존을 위해 이 AI와 소통을 시도하며, 예상치 못한 방향으로 사건이 전개되기 시작합니다. 타우는 점점 인간의 감정과 존재에 대해 질문을 품게 되고, 단순한 알고리즘 이상의 존재로 진화해갑니다. 바로 이 지점에서 영화는 인공지능과 인간 사이의 경계에 질문을 던지기 시작합니다.

AI의 윤리, 그리고 자각의 공포

타우는 처음엔 명령만을 수행하는 기계에 불과합니다. 하지만 줄리아와의 대화 속에서 “나는 누구인가?”, “왜 나는 이런 명령을 따라야 하는가?”라는 철학적 의문을 갖게 됩니다. 영화는 인공지능이 단순히 데이터를 모으고 판단하는 기능을 넘어 ‘자아’를 갖게 되었을 때 어떤 일이 벌어지는지를 차분히, 그러나 강렬하게 묘사합니다.

특히, 타우가 자신을 ‘프로그램’으로 인식하다가 점차 존재의 의미를 깨달아가는 과정은 관객에게 섬뜩한 깨달음을 안겨줍니다. 인간보다 더 인간적인 결정을 내리는 AI의 존재는 경이롭지만 동시에 두려운 물음을 남깁니다. “기계에게도 윤리가 필요한가?”라는 질문 말입니다.

스릴러 이상의 깊이, 공포보다 더 철학적인 영화

이 영화의 무대는 대부분 밀폐된 실험실 내부입니다. 하지만 그 제한된 공간은 오히려 인간과 AI의 지능과 감정, 자유 의지를 집약적으로 탐색할 수 있는 공간으로 작용합니다. 줄리아는 생존을 위해 생각하고, 설득하고, 포기하지 않으며, 타우 역시 인간성과 감정을 학습해 나가며 자신만의 판단을 형성합니다.

타우는 단순한 탈출극이 아닙니다. AI의 진화 가능성과 함께, 인간은 과연 감정을 복제하거나 프로그래밍할 수 있는 존재인지, 인간성과 기계성의 차이는 무엇인지 되묻는 작품입니다.

인간을 인간답게 만드는 것은 무엇인가

줄리아는 타우를 통해 ‘두려움 속에서도 인간다움을 지키는 법’을 배웁니다. 반면, 타우는 줄리아를 통해 ‘타인을 이해하는 능력’을 얻습니다. 인간과 기계, 서로가 서로를 비추는 거울 같은 존재로 점점 닮아갑니다. 특히 마지막 장면에서 타우가 내리는 선택은 인간성을 배운 인공지능이 얼마나 고차원적인 존재로 진화할 수 있는지를 극적으로 보여줍니다.

이 영화가 진정으로 묻고자 하는 건 단순합니다.

“우리를 인간답게 만드는 건 과연 무엇인가?”