예술은 시대의 거울입니다

우리가 한 폭의 그림을 감상할 때, 그 안에 담긴 ‘시대의 목소리’를 듣고 계신 적 있으신가요? 예술은 단순한 미적 표현을 넘어, 그 시대를 살아가는 인간의 사유와 감정, 그리고 역사적 흐름을 담고 있습니다. 특히 근대 이후 예술가들은 기존 질서에 도전하고, 새로운 세상을 표현하기 위해 ‘이즘(ism)’이라 불리는 다양한 사조를 만들어냈습니다.

이 사조들은 단순한 유행이 아닌, 시대 정신을 대변하는 하나의 언어였습니다. 지금부터 그 언어들을, 조금 더 깊이 들여다보겠습니다.

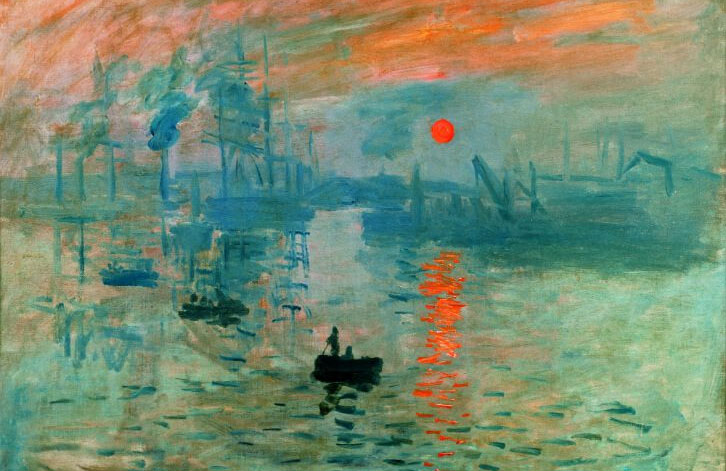

1. 인상주의(Impressionism): 순간을 포착하다

19세기 중반, 프랑스. 산업혁명으로 세상은 빠르게 변하고 있었습니다. 기차가 달리고, 공장이 세워지며 사람들의 삶도 바쁘게 흘러갑니다.

이 변화 속에서, 클로드 모네(Claude Monet)를 비롯한 젊은 화가들은 그전까지 당연하게 여겨지던 아카데믹한 미술의 틀을 깨고 싶었습니다. 그들은 화려한 역사화나 초상화가 아닌, 일상의 빛과 공기, 순간의 느낌을 그렸습니다.

모네의 대표작, <인상, 해돋이>에서 볼 수 있듯이, 정확한 형태보다는 빛이 수면 위를 춤추듯 퍼지는 느낌을 중시했습니다. 그림이 아니라 느낌, 인상(Impression)을 전달하고 싶었던 것입니다.

이들은 비평가들로부터 조롱을 받았지만, 결국 미술사에 큰 전환점을 만들었습니다. 자연의 순간을 있는 그대로 담으려 했던 그들의 시도는, 사진의 등장과도 맞물려 ‘예술이 무엇인가’에 대한 질문을 던지게 했습니다.

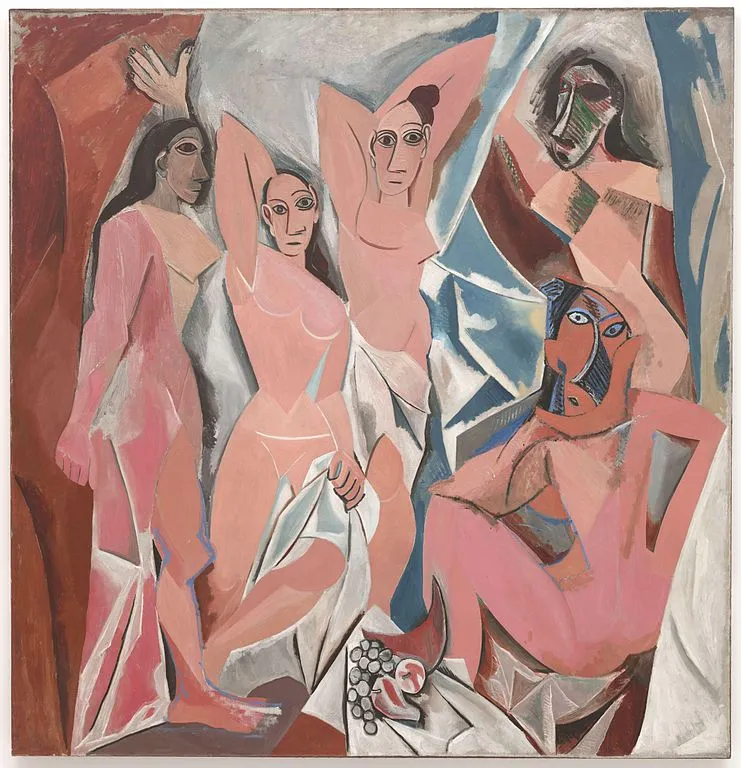

2. 입체주의(Cubism): 사물을 다시 보다

20세기 초, 세상은 속도와 과학, 새로운 차원의 시각을 받아들이고 있었습니다. 그 중심에 있었던 화가가 바로 파블로 피카소(Pablo Picasso)와 조르주 브라크(Georges Braque)입니다.

이들은 한 가지 시점에서만 사물을 그리는 전통을 거부했습니다. 사람은 사물을 여러 각도에서 동시에 볼 수 있는데, 왜 그림은 정면이나 측면 한 방향에서만 보여줘야 하는가? 그 질문에서 출발한 것이 바로 입체주의(Cubism)입니다.

피카소의 대표작 <아비뇽의 처녀들>을 보면, 인체가 여러 각도로 조각난 듯 표현되어 있습니다. 그림을 통해 시간과 공간, 움직임까지 담아내고 싶었던 것입니다.

입체주의는 시각의 혁명이라 불립니다. 그 이후 현대미술은 보이는 것 너머의 본질을 어떻게 표현할 것인가에 본격적으로 고민하게 됩니다.

3. 초현실주의(Surrealism): 무의식의 문을 열다

1차 세계대전 이후, 세상은 깊은 절망과 혼란 속에 빠져 있었습니다. 그때 예술가들은 눈에 보이는 현실이 아닌, 보이지 않는 세계로 시선을 돌립니다. 바로 무의식과 꿈이었습니다.

살바도르 달리(Salvador Dalí)는 그 대표적 인물입니다. 그의 <기억의 지속>을 보면, 시계가 축 늘어져 흐느적거립니다. 시간이라는 절대적 개념조차, 꿈속에서는 왜곡될 수 있다는 것을 보여줍니다.

초현실주의자들은 지그문트 프로이트의 정신분석학에 영향을 받았습니다. 꿈, 억압된 욕망, 무의식 — 이 모든 것을 예술로 표현하며, 인간 내면의 진실을 들춰냈습니다.

초현실주의는 단순히 비현실적인 그림을 넘어서, 우리가 잊고 지냈던 본능과 욕망, 상상력을 해방시키는 운동이었습니다.

4. 추상주의(Abstract Art): 형체 없는 자유

바실리 칸딘스키(Wassily Kandinsky)는 어느 날, 우연히 뒤집힌 자신의 그림을 보고 ‘형태가 없는 색과 선만으로도 감동을 줄 수 있구나’라고 느낍니다.

이 깨달음은 곧 추상미술(Abstract Art)의 시작이 됩니다. 그림이 꼭 사물을 그려야 할 필요가 있는가? 감정과 음악처럼, 형태 없는 순수한 언어로 예술을 표현할 수 있지 않을까?

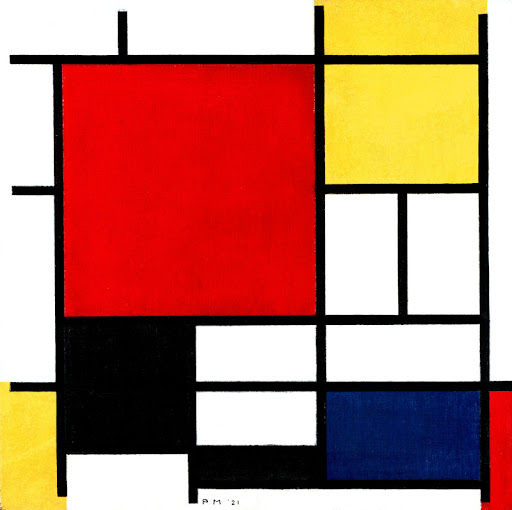

추상주의는 보이는 것 너머의 감정, 리듬, 에너지를 표현합니다. 몬드리안(Piet Mondrian)의 작품처럼, 단순한 색의 블록과 선만으로도 질서와 균형을 이야기할 수 있습니다.

이 사조는 표현의 완전한 자유를 선언한 것이나 다름없었습니다. 예술의 경계를 확장시키고, 모두가 각자의 방식으로 해석할 수 있는 문을 열었습니다.

5. 표현주의(Expressionism): 감정을 터뜨리다

세상이 점점 기계적이고 차가워질수록, 예술가들은 더 뜨거운 감정을 담고 싶어졌습니다.

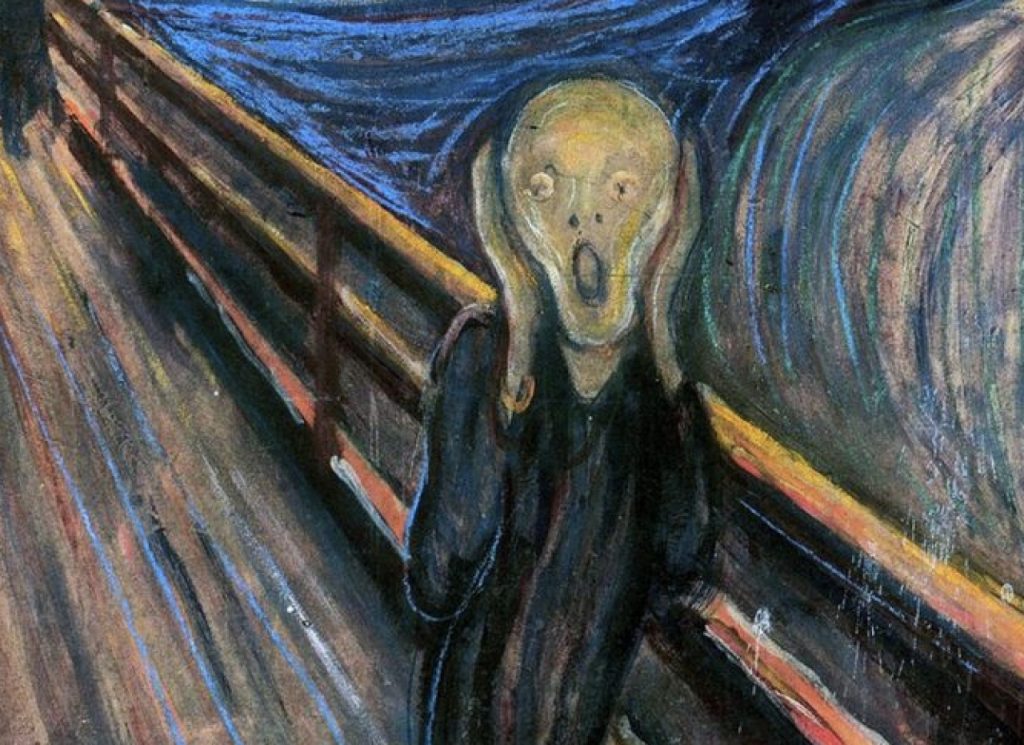

에드바르 뭉크(Edvard Munch)의 <절규>를 보면, 사람의 얼굴은 찌그러지고, 배경은 소용돌이치며, 내면의 고통이 그대로 흘러나옵니다.

표현주의는 내면의 감정, 고통, 불안, 슬픔을 있는 그대로 왜곡된 형태와 강렬한 색채로 터뜨려 냅니다. 기계 문명과 전쟁의 공포 속에서, 인간성을 지키기 위한 몸부림이기도 했습니다.

표현주의자들은 아름다움보다는 진실된 감정을 표현했습니다. 그 감정이 불편하더라도, 마주해야 한다는 신념이었습니다.

예술, 시대를 말하다

예술사조(이즘)는 단순히 화풍이나 스타일이 아닙니다. 그 시대를 살아가는 사람들이 무엇을 고민하고, 어떻게 세상을 바라봤는지를 보여주는 언어입니다.

지금도 새로운 이즘들은 계속 만들어지고 있습니다. 디지털 시대, AI 시대 — 예술은 다시 한번 새로운 언어를 찾고 있습니다.

예술을 이해한다는 것은, 곧 시대를 이해하고, 나 자신을 이해하는 것입니다.